|

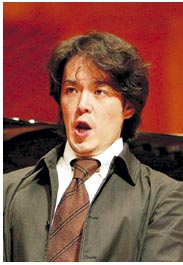

コンサート直前のリハーサル。黒いジャケットに茶色の革パンツ姿でさっそうと現れたテノールは、思いのほか小柄だった。

彫りの深い小顔に、無精ひげ。体を軽やかに動かしながら、グランドピアノの前に立つ。「ウー、ウ、ウゥ」。うなるようにのどから低い声を出し、手をたたいて音楽ホールの音の反響を確かめる。辺りを見渡し、靴の音を響かせ腕組みをして歩く姿は、本番を前にすでに観客を劇中へ引き込む「華」の体(てい)。見る人すべてが、その一挙手一投足に視線を注いでそらさない。ピアノ伴奏が緩やかに流れ始めると、語りかけるかのように静かに歌い始めた。

生の歌声がオペラの魅力 生の歌声がオペラの魅力

「声」という「音」がある。歌う時、「音」を生み出す人間の体はひとつの楽器だ。体から声を発し、静かに、小刻みに空気を震わせ、空気の波動が聴く者の耳に風のように届いた時、声は「歌」という音楽になる。

オペラ歌手・中鉢 聡はそんな生の歌声にこだわり、「それがオペラの魅力」だと言い切る。美声と美貌、高い演技力を合わせ持った今話題のテノール歌手のここ数年の活躍は目覚ましい。年間約十本のオペラを演じ、合間には精力的にコンサートの舞台に立つ日本オペラ界の超売れっ子でもある。

男声の最も高い音域を、伸びのある華やかな歌唱で叙情的に歌い上げる、リリコという声質をもつ彼は言う。

「舞台では、自分が持つ自然な声を出したい。変に作られた音色じゃなく。不思議なもので、音楽自体や声そのものには、必ずその人の性格や感情が表れてしまう。隠したくても隠せない『自分』を、あからさまにして舞台で歌うことになる。それって、本当は恥ずかしいことだよね」

芸大時代は“劣等感の塊”

華々しい経歴や現在の活躍とは裏腹に、「主役を演じるようになったのはつい最近のこと。自分はエリートではない」と強調する。

「湯沢南中学では『打倒、山王中』で、吹奏楽に明け暮れた。高校生になってからも、将来は吹奏楽畑でやっていきたいなと思っていた。教師だった両親からは『音楽をやるなら芸大へ』と言われていたから、とにかく東京芸大に入学したかっただけ。大学受験まで、オペラに触れたことなど一度もなかった」

しかし、トロンボーン奏者を目指して受けた高校三年の大学受験の講習会で、道は大きく変化する。「何か歌ってごらん」と言われ浜辺の歌を歌ったところ、「君は声楽科へ行きなさい」と転向を勧められ、思いがけず声楽の道へ。そして、音楽との関わり方が一変した。

「入学はしたけれど、周りには高度な音楽教育を受け、小さいころからオペラ歌手を目指してきた学生ばかり。田舎から出てきた自分には声楽の知識も経験もまったくない。オペラのオの字も知らない落ちこぼれです。だからずっと、劣等感の塊だった。卒業後、オペラの道に進まなかったのも自分の実力のなさをよく知っていたからこそ。そんなに甘くない世界だってことも分かっていた。卒業生のなかでソリストとして残るのは、ほんのわずかだったから」 「入学はしたけれど、周りには高度な音楽教育を受け、小さいころからオペラ歌手を目指してきた学生ばかり。田舎から出てきた自分には声楽の知識も経験もまったくない。オペラのオの字も知らない落ちこぼれです。だからずっと、劣等感の塊だった。卒業後、オペラの道に進まなかったのも自分の実力のなさをよく知っていたからこそ。そんなに甘くない世界だってことも分かっていた。卒業生のなかでソリストとして残るのは、ほんのわずかだったから」

芸大卒業後は、音楽教師として東京都内の中高一貫校に勤務した。しかしオペラへの思いを諦めきれず、「やれるところまでやってみよう」と退職を決意。「生徒たちに声を張り上げ、のどを悪くするのもいやだったから」と笑って振り返る。しかし、夢を追いながらも実家の両親に家賃分は仕送りしてもらわなければならないほど、生活的にも厳しい日々が待っていた。

たとえ一声の舞台でも

「オペラ歌手として、三十歳を過ぎても模索していました。人によって違うけれど、自分の場合はやっと“声”が出始めたのが、三十五歳のころだった。だんだん『これが自分の声かな』と」

自分が持つ自然な声を意識して出せるようになった三十代半ばごろから目覚ましい活躍が始まった。注目を集め始めてまだ数年。現在の地位を築くまで、売れない時代はポピュラー音楽やアカペラのコーラス、ミュージカルなど実に様々な音楽に手を染めた。教育番組に歌のお兄さんとして出演したこともある。それでもオペラの世界で芽が出るまでは、ほんの一声だけの小さな役や、たとえ大勢のコーラスの中のひとりだとしても舞台に立ち、オペラ歌手としての経験を大切に積み重ねた。

「オペラではない、ほかの音楽もおもしろいな、とは思っていた。でも自分がやりたいのは生の音楽。自分自身の『楽器』としての可能性を探るほうがおもしろかった。それに、たとえ小さな役でも舞台に立てば一流の歌手たちに出会えて、練習の一、二カ月の間はその演技を間近で見て、テクニックを盗むことができる。練習時間はほとんどが待ち時間だったから、やりたいレパートリーだと思えば主役のパートも全部覚えることができる。売れないころ、こうやって一流のアーティストを間近で見て、聴いて、感じたことが一番大きな財産になっているんです」 「オペラではない、ほかの音楽もおもしろいな、とは思っていた。でも自分がやりたいのは生の音楽。自分自身の『楽器』としての可能性を探るほうがおもしろかった。それに、たとえ小さな役でも舞台に立てば一流の歌手たちに出会えて、練習の一、二カ月の間はその演技を間近で見て、テクニックを盗むことができる。練習時間はほとんどが待ち時間だったから、やりたいレパートリーだと思えば主役のパートも全部覚えることができる。売れないころ、こうやって一流のアーティストを間近で見て、聴いて、感じたことが一番大きな財産になっているんです」

風のような音色を出す

オペラは生の声で、見る人、聴く人の心を惹きつける。声に酔い、言葉に酔い、歌声が心に染み込んでくる。舞台上では名画のような美しい光景が繰り広げられ、観客は舞台が持つ独特の魔力のとりこになる。オペラとは、音楽であり、芝居であり、照明や衣装、舞台美術や細やかな演出などの要素が幾重にも織り重なって創造される総合芸術だ。そのなかで、歌声が観客に与えるのは「風」のような感覚なのだと彼は言う。

「オペラは自分自身の体が楽器だから、電気を通さない生の声が客席に届く。声にしろ、楽器の音にしろ、客席にいれば空気が揺れて、舞台から風が来るような感じを受けるはず。そういう音楽はクラシックだけだ。世界のトップレベルの歌手の歌声を稽古場で間近に聴いていると、ザーッという風のような音がする。客席の奥のほうをめがけて歌っている。そういった“風”のような音色のなかに、柔らかい色や笑った色、恋する色などいろいろな声の“色”を持っていなければ舞台でドラマが見せられない。決まり切った歌い方一辺倒ではおもしろくない。だから、自分の中の色をたくさん作れるよう、自分をいつもニュートラルなところに置かなくては。でも、頑張っても、拍手をもらっても満足したことがない。終わりがないって不幸だよね」

時折、秋田訛で話したり、身振り手振りを交えて話す時のテノールは、舞台上とは明らかに印象が異なる素朴な人柄だ。しかし、観客がオペラに引き込まれるように、一対一で話していても彼の世界感に魅せられていく。それも、常に自分をニュートラルな状態に置き、言葉ひとつ、言葉に吹き込む音ひとつにも色を出そうと心がけているからだろうか。聴く者をいつでも存分に楽しませてくれる「華」の人だ。

声は変わり続けるもの

叙情的な美声と高い演技力に裏づけられた彼の人気は圧倒的だ。しかし三十代半ばでやっと手に入れたこの声も、実は変わり続けていくものだと彼は言う。

「声は、今こうしている間にも常に変わり続けるものだから、どう声を出していきたいか、自分は舞台にどう立ちたいのかをイメージすることが大切。人は、自分がイメージする方向に向かっていくものだと思うから。でも、肩ひじ張ってはいられない。いい音色を出すには、どのくらい体の無駄な力を抜けるかだ。演技によって体がどんな体勢であろうと力を抜き、自然な状態でいなければならない。舞台なんて満足できない。自分は、もっともっと音色を出していけるはず」

今を時めくテノールが二〇〇四年一月に挑むのは、ヴェルディ作曲の「ラ・トラヴィアータ 〜椿姫〜」。ひとりの女性に一途に恋い焦がれ甘く語りかける歌声が、観客の心に風のように届くことだろう。

|